建設現場での「転倒」、倉庫内での「フォークリフトとの接触」、車両の「危険運転」。こうしたヒューマンエラーによる事故を未然に防ぐため、AIによる危険行動検知技術が注目されています。

ここでは、監視カメラやドラレコ映像をAIがリアルタイムで解析する導入事例を紹介。事故防止やコスト削減といったメリットから、AIの精度を高めるデータ戦略、開発成功のポイントまでを網羅的に解説します。

引用元:三菱電機公式サイト

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/randd/list/other/b262/index.html

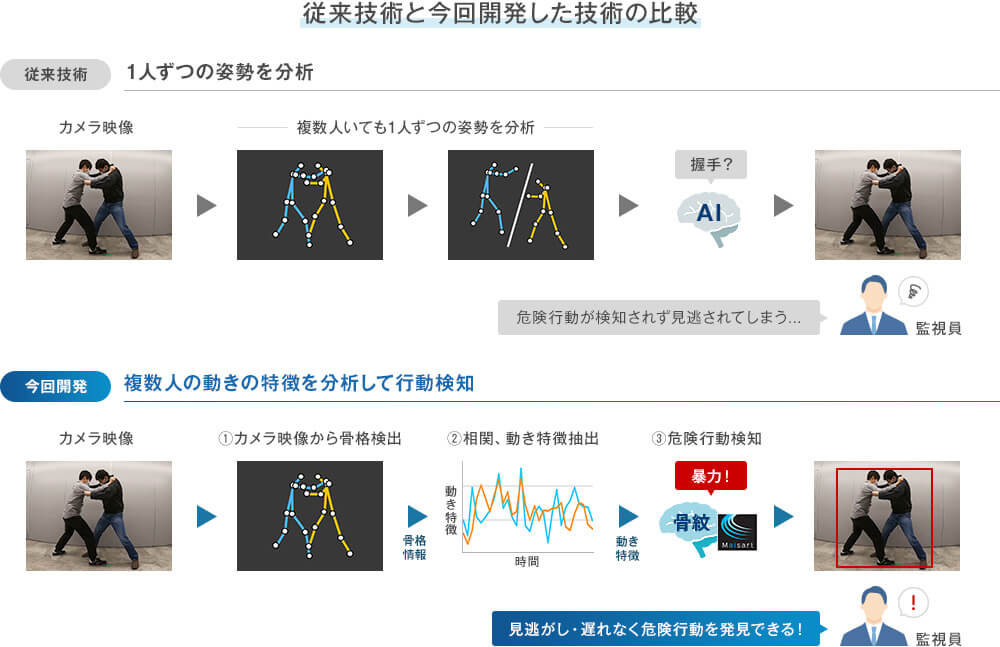

三菱電機は、監視カメラ映像から複数人の骨格情報を抽出し、その動きの相関関係をAIで分析する危険行動検知技術を開発しています。駅や空港などの公共空間において、群衆の中から異常な動きをリアルタイムで把握するニーズに対応するものです。

単なる個人の姿勢ではなく、複数人の移動軌跡、速度、距離の変化といった特徴量をAIが学習。「握手」と「つかみ合い」のように見た目が似ていても異なる動作を区別し、従来技術より誤検知を低減しつつ、暴力的な動きを高精度に検知することを目指しています。

参照元:三菱電機公式サイト

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/randd/list/other/b262/index.html

引用元:NTTアドバンステクノロジ公式サイト

https://www.ntt-at.co.jp/news/2024/detail/release241203.html

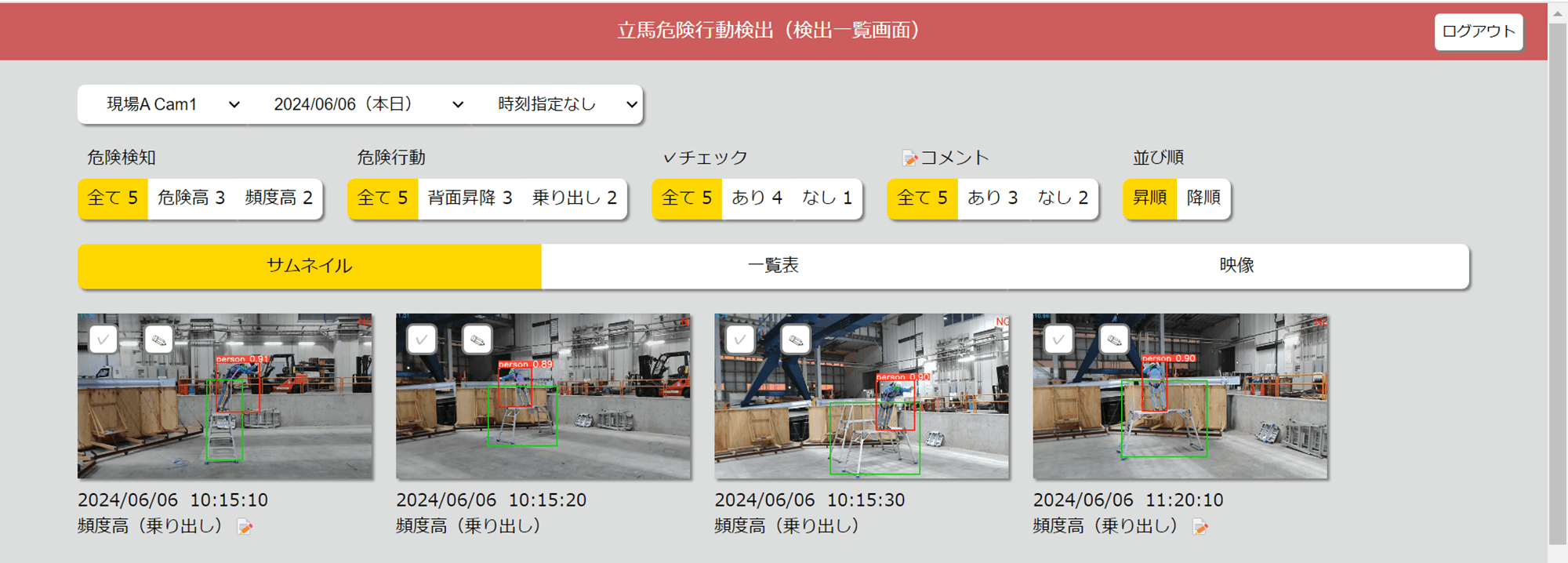

NTT-ATと安藤ハザマは、建設現場の監視カメラ映像をAIで解析し、作業員の危険行動を検知するシステムを共同開発しました。人手不足や安全教育の浸透が難しい現場において、事故リスクを低減することが目的です。

AIが作業員の姿勢を認識し、「転落・転倒につながる危険な姿勢」や安全ガイドラインに違反する行動を自動で判定。特徴的なのは、検知された危険行動の映像をデータベース化し、作業員自身がWebアプリで振り返ることができる点で、監視だけでなく作業員の自主的な安全意識向上を促します。

参照元:NTTアドバンステクノロジ公式サイト

https://www.ntt-at.co.jp/news/2024/detail/release241203.html

引用元:SBS東芝ロジスティクス公式サイト

https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/sbstlog/solution/case_014/

SBS東芝ロジスティクスは、人、荷物、フォークリフトが混在する倉庫内の安全管理にAIを活用しています。天井カメラで動線を監視し、AIが「一時停止なしの通過」「指差呼称の未実施」「人と機械の交差」といった不安全行動を検知します。

危険行動が検知されると、プロジェクタによる床面へのメッセージ照射やパトランプ点灯で、作業者に即座にリアルタイムで警告。従来の手動パトロールでは困難だった24時間の常時監視を実現し、ヒヤリハットの段階で事故を未然に防ぐ体制を構築しています。

参照元:SBS東芝ロジスティクス公式サイト

https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/sbstlog/solution/case_014/

西濃運輸では、ドライブレコーダーの映像をAIで解析し、危険運転挙動を自動検知するシステム「アクレス」を導入しています。従来、管理者が膨大な時間をかけて人手で確認していたドラレコ映像のチェック作業を自動化することが目的です。

AIが車外・車内の映像を分析し、「わき見運転」「携帯電話の使用」「シートベルト未装着」「一時停止違反」など11項目の危険行動を自動で判定・抽出します。管理者のチェック工数を大幅に削減(月40分→月10分)し、検知結果をドライバーの安全教育に活用することで、事故防止と業務効率化を両立させています。

AI危険行動検知の最大のメリットは、事故が発生する「前兆」を捉え、未然に防ぐことができる点です。従来は事故後の録画確認が主でしたが、AIなら「作業員の転倒」「フォークリフトと人の接近」「危険エリアへの侵入」といった異常をリアルタイムで検知できます。

検知と同時にアラートを発報することで、重大な事故や災害に至る前に即座の介入・対応が可能となり、現場の安全性を飛躍的に高めます。

広範囲の施設や多数の作業員、車両を人間の目だけで24時間監視し続けるには、膨大な人的コストと集中力を要し、見落としのリスクも伴います。AIは疲れを知らず、複数のカメラ映像を同時に解析し続けます。

危険行動の自動検知により、監視員はアラートが発生した箇所を重点的に確認すればよくなり、監視業務の大幅な効率化とコスト削減、そして少人数での24時間監視体制の構築を実現します。

AIによって検知された危険行動は、「いつ、どこで、誰が、どのような危険行動をとったか」というログデータとして蓄積されます。これらのデータを分析することで、「この交差点で一時停止違反が多い」「この時間帯にわき見運転が頻発する」といった傾向を可視化できます。

この客観的データに基づき、動線の見直し、設備配置の変更、作業マニュアルの改訂といった「予防保全」的な対策や、具体的な事例を用いた効果的な安全教育が可能になります。

AI危険行動検知の基盤となるのは、現場の状況を捉えた「映像・画像データ」です。建設現場や倉庫に設置された監視カメラ、車両のドライブレコーダー、作業員が装着するウェアラブルカメラなどから収集されます。

AIが人の動作、姿勢、動線を正確に認識できるよう、十分な解像度とフレームレートが必要です。また、照明の変化、天候、カメラの死角といった撮影条件も、AIの精度に大きく影響するため、これらの環境情報も併せて管理することが重要です。

収集した映像データに対し、AIの「教師」となる正解ラベルを付与する作業(アノテーション)が不可欠です。「この動作は正常」「この動作は転倒(危険)」といったラベル付けを行います。

特に「危険行動」のデータは発生頻度が低く、収集が困難なため、いかに多様なパターンの危険行動データを戦略的に収集・整備できるかがAIの検知精度を左右します。「つかみ合い」「わき見」「指差呼称の未実施」など、検知したい行動を明確に定義し、ラベル付けを行う必要があります。

高精度なAIを構築するには、映像以外の付随データ(コンテキストデータ)も重要です。「作業者の属性(経験年数、シフト)」「作業環境(屋内/屋外、高所)」「時間帯(昼夜、休憩直後)」「場所(危険区域、交差点)」といった情報です。

これらの情報を映像データと組み合わせることで、AIは「なぜ危険行動が起きたか」という背景までを考慮した、より高度な判断が可能になります。例えば、「経験の浅い作業員が、特定の時間帯に、この場所で危険行動を起こしやすい」といった傾向を掴み、予防的なアラートを出すことにも繋がります。

AI危険行動検知の開発を成功させるには、まず「どの場所で(公共空間か、倉庫か)」「どのような危険行動(転倒、暴力、運転ミス)を防ぎたいのか」という目的と定義を明確にすることが不可欠です。目的によって、必要なカメラの仕様、収集すべきデータ、AIのモデルは全く異なります。

その上で、AIの精度を左右する「学習データの質と量」が鍵となります。特に、発生頻度が低く収集が困難な「危険行動」のデータを、実環境の多様な条件下でいかに戦略的に収集・整備できるかが、プロジェクトの成否を分けます。現場の運用プロセスとAI技術の両方を深く理解し、データ戦略からプライバシー保護までを伴走できる開発パートナーと連携することが成功への近道です。

AI危険行動検知の開発を成功させるには、導入前はもちろん、導入したあとも密にコミュニケーションを取れるベンダーに依頼するのがおすすめです。このサイトでは企業の課題解決に向き合う人材やサポート体制に力を入れているベンダーを紹介していますので、是非ご参照ください。

【PR】20年にも及ぶ画像処理×AI開発実績!

AIRUCAの画像処理AI開発を紹介

おすすめの理由

※1 参照元:AIRUCA公式HP(https://airuca.com/top-message/)

転倒者検知システムAI開発

引用元:AIRUCA公式HP

(https://www.youtube.com/watch?v=KWbrr9Dhges)

ネットワークカメラの映像からAIが転倒者を自動検知し、設定時間経過後にアラート通知することで、人員コスト削減と警備強化を両立。スポーツジムや製造現場などで一人作業時の緊急事態に即座に対応できる、ディープラーニングによる精度向上が可能な転倒検知システムです。

不審者事前検知AI開発

引用元:AIRUCA公式HP

(https://www.youtube.com/watch?v=hr1KgQe_lz8)

10万人以上の人体実験データに基づく頭部振動解析により攻撃性・緊張・ストレスの高い人物をデータベース不要で2〜5秒で検知。既存IPカメラ(ONVIF対応)と一般的PC環境で省コスト導入でき、赤枠表示・ビープ音・画像キャプチャで不審者を発報する犯罪未然防止システムです。

異物検知AI開発

引用元:AIRUCA公式HP

(https://www.youtube.com/watch?v=MwsTMIuQIDo)

ラスパック内に混入した小エビを色・形状の差異から高精度に検知する様子を示したものです。外観検査における不良品や規格外品の異常検知にも幅広く応用可能です。

AIスマートパーキング

引用元:AIRUCA公式HP

(https://www.youtube.com/watch?v=4lMYyymqeI8)

AIエッジコンピュータとネットワークカメラによる画像解析で駐車場の空き状況・混雑状況をリアルタイムに把握し、出入ライン監視や車室ごとの「満・空・混」判定を行うことで、駐車までの時間短縮とストレス軽減します。

AIRUCAのAI受託開発の特徴

東大博士が率いる精鋭チームによるAI開発

東京大学卒の工学博士ら高学歴エンジニアによる自社開発体制が特徴のAI開発企業です。技術チームだけでなく営業やインフラの担当者も開発に関わることで、現場で本当に使えるシステムづくりを目指しています。提案から保守まで自社で完結するため、「やっぱりここを変えたい」といった要望にも柔軟に対応できます

幅広い業界・用途に対応したAI技術

得意分野は画像認識や異常検知で、製造業の品質管理から建設現場の安全対策まで幅広く対応。位置情報把握システムでは作業員の居場所をリアルタイムで把握し、危険エリアへの侵入を即座に検知します。踏切の人物検知システムは、高齢者が取り残されるケースが多い踏切事故への対策として開発されました。ドローンによる設備点検やChatGPTを活用した接客システムなど、新しい技術を取り入れた開発にも積極的です。